静等风来

文章字数:1747

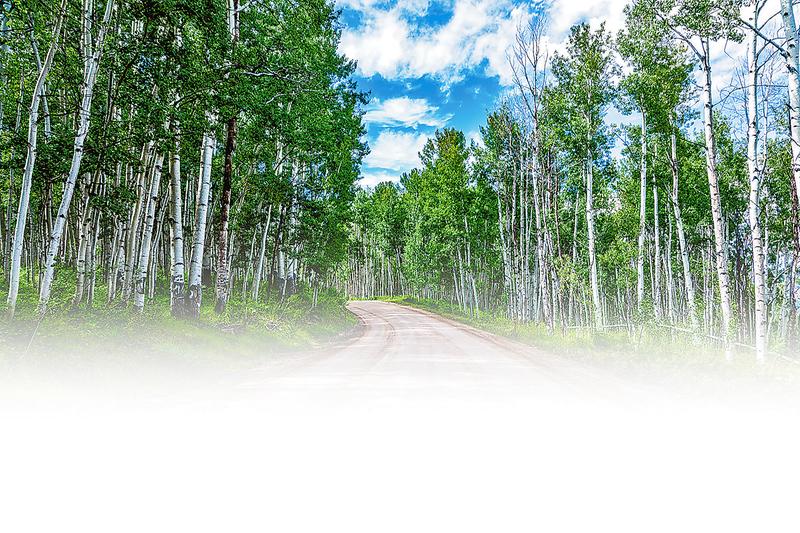

不知何时起,卧室的窗自己装了一框风景,那是一棵白杨树的树冠,已然和窗户齐平了。

我一下子喜欢上了这框风景。

这些年,我竟忽视了这棵白杨树,忽视了它就在我的窗下,年年岁岁抽枝发芽,循环于四季,步入枯荣的轮回,一点点地长大、长高,向苍宇昭示着顽强不息的力量。

对白杨树的忽视,让我有些许歉疚。它像是我一贯忽视却忽而长大的姑娘,头首俏皮地“伸”进了我的窗子,慢慢的,我发现这姑娘很是活泼,性格外向,爱叽里呱啦。一有风来,它满身繁茂的叶掌,就“哗哗啦啦”拍出声响,欢快得一刻都不愿停歇。

这是一种奇妙得能使我身心愉悦的感受。

在多少个寂寥的夏夜,我都会打开窗,拉严纱窗,在黑暗中躺上床,看着、听着满树的叶子轻声地,在窗外载歌载舞。听着这“哗哩哗啦”舒缓的声响,纷纭扰人的世事悄没声地在心头消逝了,我的内心平静得没有一丝波澜。

我渴望有风的夜晚,期盼听到白杨树“哗啦哗啦”的叶掌声。做完一天的事情后,我会尽早地躺上床,望眼欲穿地望向窗户。多少次,我在期待中睡去;多少次的期待中,风来,或是不来……

我便也学会了享受这个过程——静等风来。

前天晚上,西北风寻摸着来了,白杨树兴奋不已,掌声欢动不绝于耳。我觉得我比白杨树还要兴奋,我陶醉在这一隅寂寥而又惬意的时空中,忽而想起了父亲说的“鬼拍手”,那也是和白杨树有关的。

年少时,有一年夏收碾场,碾了两三天后,麦粒麦糠混搅着,小山一样堆在场地中央。因为没有像样的风,不能分离出麦粒和麦糠,只能等风来时再扬场。而起风的时间,多半会在后半夜。

那天夜里,父亲叫我留下,给他打下手,我和父亲睡在露天的场地里。夜幕徐徐降下,渐渐满天繁星,村庄和田地间灯火明灭闪烁。幕天席地的场地里,到处是高低起伏的黑魆魆的麦秸垛子,还有不时飞落眼前、耳畔的虫子。眼前的这一切,让我倍觉新奇和兴奋。

不少乡亲也睡在场地里。茫茫夜色下,大家互相“串门儿”,三五个人聚在一堆,抽烟闲聊,欢声笑语回响在角角落落。由于夏收的忙累,疲倦一波一波袭来,躺在麦草上的我,迷糊着进入了梦乡。也不知睡了多久,应该是后半夜吧,我被父亲推醒了。父亲说:快起来,起风了,起来扬场。

迷迷糊糊的,我拿着木锨,和父亲并排站在一处,学着父亲的架势,将一锨锨麦糠抛向风里,空壳麦糠一丛丛地飘向远方,而另一个方向,麦粒落在场地上,虽然看不大清楚,我却能感知到,麦粒随着锨的起落,一群群地跳向一处,雀跃进了麦粒堆子。扬了好一阵,风却变小了,一会停了,一会又刮,断断续续的。起风时,我就和父亲赶紧多扬几锨,风小了,我们就停下来歇会儿。

场畔边上,有一排白杨树,不时发出“哗哩哗啦”的声响。我和父亲据此判断风力大小,从而确定是否要抛出木锨上的麦糠。好多次都判断错了,扬起的麦糠并没有被风吹散,原样回落到场地上。反复多次,父亲就说:啥风嘛!鬼拍手!说罢,就扔了木锨,蹲在一旁抽烟去了。

那时候的我,自小听多了鬼故事。乡村夏夜的四野里,常有火光闪烁游弋,大人们说那是“鬼灯笼”。听父亲说到“鬼拍手”时,心里添了一丝恐惧,只盼着赶紧天亮。也是自那时起,“鬼拍手”就和所有鬼故事一样,深深地扎进我的记忆里了。后来长大了,胆也壮了,我问父亲什么是“鬼拍手”,父亲笑说:就是哗哗啦啦作响的杨树叶子呀。

“鬼拍手”原来说的不是鬼!我暗自窃笑,是自己心里有鬼,自己吓自己呢。

后来,年岁渐长,我觉得人心里的鬼真多:虚妄,欲念,使坏,作怪,小恶小善的,敢为人知的,不敢为人知的……脸上却要装出平静。每每上街,看那如潮人流,几乎人人行色匆匆,认真注视他们的神情,感觉无不鬼鬼祟祟的。

我承认,我心里也有“鬼”。每夜躲进卧室之后,心里藏掖的各种“鬼”,就蝴蝶一样飞了出来,扑闪在眼前脑际,让我失落、迷茫和伤感。还好,有窗外这棵白杨树,起风时,树叶鼓起的掌声,实是给我一些慰藉和鼓励,鼓励着我从暗夜走进白昼,黑夜便成为我每日渴求的疗愈时光。

此时此刻,万籁俱寂,恰恰起风了,夏风的腰身纤软一些,白杨树的叶掌业已鼓响了。

我算是幸运的,因为你的窗下,不一定和我一样,也有一棵白杨树,能听到它风中鼓起的掌声。我希望这掌声,不光是给我的,也应是给窗外那个婆娑世界的——芸芸众生演绎的精彩时刻,或已上演过了,或还在做着彩排。无论怎样,我们都应该听到,并且享受这风中的掌声。

每个黑夜,我代你们,静等风来……